资深新闻工作者。90年代任驻英国记者,专职采访香港政权交接新闻。回港后长年从事国际、两岸新闻的报道和时事分析。

本文此前不断提到的“美国世纪”,最早出现在1941年3月号的《时代》(Time)杂志。该刊物出版人亨利·鲁斯(Henry Luce)提出这个口号,旨在打破美国的孤立主义倾向,为民主党罗斯福政府投身二战塑造民意基础。

奈伊对“美国世纪”的概括性描述是:“‘美国世纪’是二战之后的时期,在此期间,无论好坏,美国一直是主导全球事务的强权。”奈伊在此基础上发明了“软实力”概念,以论证“美国世纪”的可持续性。

美国“软实力”具有排他性

由于美国“软实力”的根本使命是要维持美国“主导全球事务的强权”,它在本质上具有“排他性”、“对抗性”,甚至是配合着美国的枪枝文化等等,具有“暴力性”。它透过电影向世界传导暴力文化,透过社交媒体来鼓动他国无政府主义骚乱,同时向国内民众传输在这个乱世之下的美国文化优越性,以巩固联邦制度的团结。

作为国家意识型态的“上层建筑”,它穿着“历史终结论”、“文明冲突论”等外衣,服务于冷战对抗,或文明冲突,无论是在冷战时期面对苏联、冷战后面对伊斯兰世界,或是当前面对中国,都没有展示出“文明对话”的意愿,且往往为战争提供“理论基础”。

正因为如此,中国的部分知识精英阶层在中美文化交流的问题上存在误解,以为只要自身“软实力”提高了,社会艺术、文化生活丰富了,民间对外了解增加了,就会消除与美国的文化“隔阂”。但却忽略了一个基本事实,中国的“软实力”上升,既意味着美国“软实力”叙事权和优越性的削弱,从而威胁到“美国世纪”的延续,从而招致美国最终动用“硬实力”来打压。

“硬实力”对美国强权的作用

回到1980年代末,至1990年代初,奈伊在酝酿“软实力”这个名词时,显然也淡化了“硬实力”在美国走向全球单极霸权过程中的关键作用。究其原因,是因为在历经越战失败后,美国内部对自身实力的信心发生了动摇。在当时,连奈伊等长期与莫斯科有交往的华府“鸽派”,都没有料到苏联即将土崩瓦解。

换言之,“软实力”其实是奈伊视为美国在冷战中对苏联打持久战的一种手段。然而也正是在此时,美、苏两国间的“硬实力”发生重大变化——美国正逐步远离越战失利造成的内伤;而苏联却因为刚好打了长达9年的阿富汗战争,需要承受近在眼前的政治、经济及社会后果。

苏联在对阿富汗战争中损失惨重。(黑白资料图片)

在美、苏双方“硬实力”此消彼长的过程中,发生了一件具分水岭意义的国际事件,就是在1990年8月至次年2月期间爆发的首次波斯湾战争。这是美国自1975年狼狈撤离越南战场后,发起的首次海外大规模战争。

美军在全球媒体直播的“软实力”辅助下,首次动用了“聪明炸弹”等一系列“硬实力”技术,以极微小的代价,对全副苏式装备的萨达姆军队实施了降维打击。美军在伊拉克战场上展示出的先进“硬实力”,深深震撼了克里姆林宫的领导者。

美国在首次波斯湾战争展示其强大军事实力。(资料图片)

戈尔巴乔夫和叶利钦向硬实力屈服

对于当时的苏共领导人来说,更为致命的是,美军在波斯湾战争中动用的军事技术,大部分是在1970年代中期,总结越战经验研发,苏联在短期内难以追上,这是导致戈尔巴乔夫由上台时的主张有限度改革,到后期决定快速向美国靠拢的重要因素。

事实上,美国“硬实力”的威慑性一直延续到1999年北约轰炸前南斯拉夫。时任俄罗斯总统叶利钦在战前讲了很多狠话,甚至一度令西方担忧北约的行动,可能导致俄罗斯出兵巴尔干半岛。但在最后时刻他脚软了,公开表明不会越雷池半步,结果任由北约轰炸南斯拉夫78天。此次事件令叶利钦在斯拉夫世界威信扫地,他在同年12月将总统权位交给了普京。

叶利钦对北约轰炸南斯拉夫袖手旁观。(资料图片)

由此可见,美国在维持其冷战后单极强权的过程中,“软实力”只是“糖衣炮弹”,没有“硬实力”撑腰是不可能成事的。奈伊在论证“软实力”对“美国世纪”的作用时,显然也注意到了这个盲点。他于是在“软实力”的基础上,又提出了“巧实力”(smart power)。

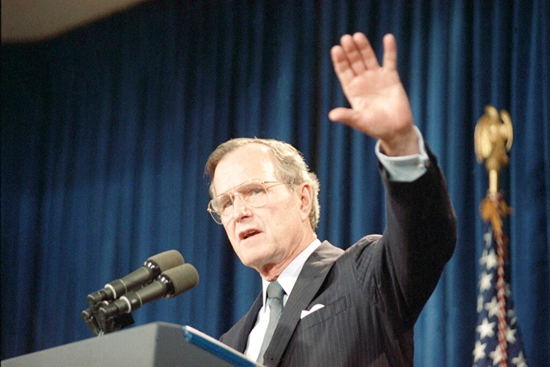

老布什成功运用“巧实力”

奈伊把首次波斯湾战争期间,老布什总统的处理手法,形容为运用“巧实力”的典范。他称:“老布什成功将‘软实力’的合法性(legitimacy),与军事‘硬实力’结合起来。我后来将这套做法称为‘巧实力’。”

概括而言,老布什在决定出兵波斯湾前,在国内先寻求国会全面支持,在国际社会先倡导谈判,再获得联合国安理会认可,并争取阿拉伯联盟加入盟军阵营,既做到了出师有名,又展示了美国跃身全球单一超级强权的实力。

奈伊认为老布什在波斯湾战争中善用了“巧实力”。(资料图片)

奈伊的不幸在于,他诞生于欣欣向荣的“美国世纪”之初,却不料美国在冷战后仅仅维持了30年的单极强权地位,就开始走向衰落。在他离世之际,重返白宫的特朗普总统已透过“解放日关税战”的一连串“美国优先”和孤立主义操作,扬弃了奈伊的“软实力”,和“巧实力”,亦因此放弃了对延续“美国世纪”的执着。

奈伊生前曾不断强调中国领导层对“软实力”的兴趣,但他有可能高估了这个名词在中国的影响力。正如本栏前文所述,奈伊当初发明“软实力”一词,是为了反驳英国历史学家保罗·肯尼迪在1980年代撰写的畅销书《帝国的兴衰》。

美国扬弃“软实力”与“巧实力”

但在中国改革开放后向“西方取经”的过程来看,《帝国的兴衰》中提出的观点——经济实力是一个国家崛起和衰落的关键因素,显然更符合中国在改革开放头30年韬光养晦,集中精力发展经济的大原则。

时至今日,中国在雄厚经济实力支持下,已经具备了向全球投射文化“软实力”的条件。但从另一个角度来说,中国仅仅靠“软实力”,是不足以化解美国的各种极限施压。而北京一旦展示“硬实力”,又将必然在国际事务中产生各种利弊后果和影响。

最近,中国出口巴基斯坦的歼10C战机和霹雳15导弹,击落了印度六架战机。中国军事“硬实力”对全球安全格局的重塑,和对巴国的安全保障作用是明显的。但印度对华敌意上升也是可以预见的,此外还有很多外围因素需要考虑。

例如,法国阵风和俄制战机被击落,无疑会打击两国军备出口前景。就此而言,北京不仅重视与俄罗斯的伙伴关系,也希望在面对美国打压之际,与欧洲拉近距离;就算是印度,近期在关税战态度上的转趋强硬,也与中国立场一致。

面对各种复杂多变的国际形势,中国为求尽可能提升其对外政策的国际间认同,就有必要汲取美国自毁“巧实力”的教训,不仅要把“硬实力”和“软实力”用得“巧”,还要力求用得“好”。

《经济通》所刊的署名及/或不署名文章,相关内容属作者个人意见,并不代表《经济通》立场,《经济通》所扮演的角色是提供一个自由言论平台。