资深新闻工作者。90年代任驻英国记者,专职采访香港政权交接新闻。回港后长年从事国际、两岸新闻的报道和时事分析。

上周二(6日),在一连串重大国际事件交织下,创造出“美国软实力”这个名词的美国外交战略家约瑟夫·奈伊(Joseph Nye),以88岁之龄黯然去世了。

奈伊是一位终身民主党人,曾在卡特、克林顿及奥巴马的历任美国民主党政府中,担任过国务院副国务次卿、国家情报委员会主席等一系列要职,并从早年开始,就不断出入哈佛大学,从事外交领域的研究和教学,曾出任哈佛大学肯尼迪政府学院院长。

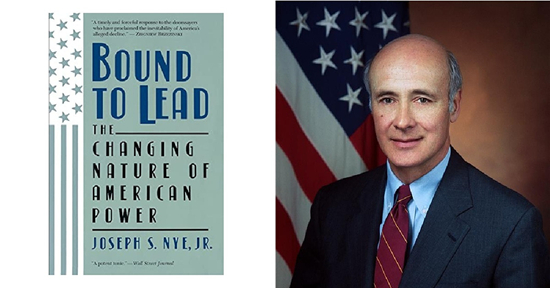

奈伊在其1990年著作《注定引领》中提出“软实力”概念。(互联网)

核不扩散崭露头角

在卡特总统上任首个一百天,奈伊以国务院过渡小组成员和次卿助理的身份,迅速而高效地启动了卡特的首要外交使命:“核不扩散问题”的国际间谈判。奈伊的出色表现使得他在华府崭露头角。早在冷战期间,他便以哈佛学者身份与苏联展开交往,在克林顿总统时期,他亦支持把中国纳入美国主导的国际体系。

由于奈伊在美国外交界中倾向支持国际间交往,与华府鹰派相比,具有明显的“开明色彩”。因此,在后冷战时代,尤其是在全球化趋势尚未发生逆转的时期,受到了中、俄两国政府及学术界的欢迎。在特朗普高举“美国优先”(MAGA)旗帜,在国内外掀起政治运动的暴风雨之际,奈伊离世折射出一种“美国世纪”(American Century)走向终结的悲剧色彩。

奈伊在1980年代末期,提出了“软实力”一说。当时,美、苏处于冷战高峰期,并在1990年4月出版了《Bound to Lead》(笔者译,《注定引领》)。奈伊的这本书在写作之初,是为了回应英国历史学家保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)在当时撰写的一本畅销书《帝国的兴衰》(The Raise and Fall of the Great Powers)。

在《帝国的兴衰》中,肯尼迪认为美国是一个“过度扩张的帝国”,将步西班牙和英国后尘走向衰落。奈伊的著作旨在反驳这种“美国衰落”的观点,不料就在1991年底,苏联就土崩瓦解,本来还在担心走向衰落的美国,一跃成为全球唯一的超级大国。

奈伊提出美国具有软实力后一年多,苏联崩溃。(资料图片)

离不开“天选之国”基调

奈伊的“软实力”一说似乎得到了历史的印证,因此名声大噪。说到此,从奈伊的书名《注定引领》就可以看出,他的主张其实离不开美国是“天选之国”的基调。他曾在自己的自传中表示,当他提出“软实力”这个名词后,远至北京的中国领导层都对此产生了兴趣,在趁他到访时还专门向他请教。

对此奈伊非常暧昧地总结,对软实力的阐述已经偏离了他的初衷。那么奈伊的初衷又是什么呢?他在自传中很明智地留下了空白。而笔者的理解是,奈伊所形容的“软实力”,是“美国世纪”蕴育出来的,一种与生俱来的独特品质,他国无法学到,亦无从复制。

根据奈伊自己的定义,“软实力”就是“能够透过吸引力,而非胁迫或报复来影响他人”。他同时还说,相较于其他国家,“美国在说服他人,去追求与美国相同的目标、利益或价值这件事情上,处于独特的位置。”

受到欧洲邀请的帝国

奈伊对苏联的看法佐证了这种观点:他代表美国政府和学界在1980年代,多次访苏,期间苏联官方和民间为美国代表团安排了各种文化活动,但无论是观光还是艺术表演,都未能改变奈伊对苏联的观念。

奈伊就此描述说,当他在莫斯科搭上飞往法兰克福的客机时,机上大部分是西方乘客。当飞机起飞时,所有人都自发性地鼓掌。奈伊把这种“自发性地鼓掌”,理解为欧洲对美国的支持。相对于苏联,美国是一个受到欧洲邀请的帝国(an empire by invitation)。

由此可见,奈伊对于“软实力”的陈述,是基于美国特定的文化沿革,其价值取向,或是自我评价存在“主观性”。以二战后欧洲对美、苏两国的取态而言,更有可能是出于“远交近攻”的地缘战略需要,其核心力量来自于北约的硬实力,而不是美国价值观。

“软实力”与“媚俗”

相反,如果纯粹以文化“软实力”来看,美国上流至中产阶层显然更仰慕欧洲,例如法国。他们喜欢法国的具有异国风情的古典音乐和爵士乐,他们喜欢巴黎蒙马特的艺术氛围,海明威等美国文化巨匠在卢森堡公园书写及创作,伍迪·艾伦则执迷地以塞纳河作为他的小资中产电影舞台,或是把纽约拍成巴黎的模样。

这个现象一如米兰·昆德拉在《生命中不能承受之轻》的一段情节:当萨宾娜旅居美国后,一位参议员邀她作客,并当她面,向自己玩耍中的孩子摊开手,展示美国梦是多么的美好,而萨宾娜却不置可否。弦外之音不言而喻:参议员向来自捷克的女画家展示了美国软实力,而萨宾娜却看到了“媚俗”。

《生命中不能承受轻》剧照。参议员展示的美国软实力,对于萨宾娜来说只是媚俗。(互联网)

奈伊显然也知道,单凭“软实力”来解释“美国世纪”的经久不衰,显然是难以令人信服的。因此他在几乎是提出“软实力”的同期,还提出了另一个未引起足够重视,但实际上更值得大国借鉴的概念,那就是“巧实力”。

(待续)

《经济通》所刊的署名及/或不署名文章,相关内容属作者个人意见,并不代表《经济通》立场,《经济通》所扮演的角色是提供一个自由言论平台。