香港知名时事评论员,前驻美记者。

中共中央政治局委员、外交部长王毅上周赴日本东京,参加中日韩外长会晤,并会见日本首相石破茂等日方领导人。与以往不同的是,这次中日韩外长会晤有一个重要的经贸议题:如何加强区域合作,维护世界贸易的正常环境,保持三国经济的稳步增长和防止人民生活因供应链受损而受到影响。出现这一新情况,是因为三国都要面对美国总统特朗普提出的加征关税计划,不仅中国已经成为美国加征关税的重点打击对象,日本和韩国也会受到美国“对等关税”的冲击。

美国加税施压,三国理应合作

特朗普的“关税大棒”增加了全球经济的不确定性,也给中日韩三国的经济增长带来不同程度的潜在冲击。因此,三国外长强调,要推进区域经济一体化,“三方将继续就重启三国自贸协定谈判、推动《区域全面经济伙伴关系协定》扩员、维护地区产供链畅通保持沟通”。

此外,三国外长还表示,要加强多边协作,“三方将加强在东盟与中日韩、东亚峰会等机制下的协调配合,面向周边开展‘中日韩+’合作,带动地区共同发展。相互支持当好APEC东道主,推进开放的区域主义。坚持多边主义和自由贸易,推动经济全球化向更加普惠包容方向发展”。

外长王毅上周赴东京,与日本外相岩屋毅(中)及韩国外长赵兑烈(右)会晤。(外交部网站图片)

上述表态说明,中日韩三国深刻认识到,面对特朗普损人害己的贸易政策,中日韩三国需要加强合作,共同应对美国单边主义行为带来的冲击。这包含两个方面,一是加强三国之间,尤其是中日、中韩之间的经贸合作;二是加强三国与东南亚(东盟国家)的经贸合作,寻求更多贸易合作伙伴,减少对美国市场的依赖。

固有政治障碍,阻碍关系改善

尽管三方展现出加强合作的良好意愿,但要具体落实、推动经贸合作,仍有很长的路要走,因为双边经贸关系仍受到政治关系停滞不前的拖累,其中最突出的是中日双边经贸关系。

虽然石破茂政府表示过希望改善日中关系,但他本人和日本高级官员在国际场合更多强调的是日本要成为一个“正常国家”。所谓“正常国家”,就是摆脱在国际事务中对美国的绝对服从,不再以美国马首是瞻,同时争取为日本的军队更名,从自卫队变成国防军。这并不是简单的改变名称,而是寻求突破《日本和平宪法》第九条的规定,改变日本军队的性质。

虽然日本的军事实力已经在亚洲乃至全世界位居前列,再加上大量驻日美军的支持,日本绝非无力自卫,但石破茂政府的目标(其实也是多年来历届日本政府的目标)是要改变日本军队在武器装备上所受的限制,从自卫发展为具有进攻能力,从而名正言顺地发展弹道导弹、核潜艇、远程轰炸机等攻击性武器。

历届日本政府都欲突破军队在武器装备上所受的限制,从自卫发展为具进攻力。(AP)

石破茂政府强调,《日美安保条约》规定,美国将为日本提供安全保障,但没有明确日方对美国安全的责任,这是不对称的,应该是日本也有权协防美国。这一立场迎合了日本民间的民族主义情绪,在日本国内有一定的民意基础,尤其是对日本年轻人有吸引力。但在邻国看来,日本政府是在试图改变第二次世界大战结束后的国际秩序,使日本军队重新具备攻击能力。这对亚太地区乃至全球局势可能会带来深远影响,因此中国、韩国、朝鲜都对此高度警惕。昨天(24日)日本防卫省正式成立常设机构“统合作战司令部”,统一指挥日本陆海空自卫队,这是日本政府为实现上述目标做出的最新部署。

俄乌战争也令日本国内的民意更加不利于中日关系的改善。日本与俄罗斯存在北方四岛的领土争议,与中国则有钓鱼岛的领土主权问题。日本官方不仅利用了相关议题,来夸大日本在安全领域面对的“威胁”,而且紧随美国的立场,将台湾问题纳入美日安保磋商的议程,试图开打“台湾牌”。石破茂去年8月曾去台北与台湾领导人会面,并提出当务之急是“避免今日乌克兰变成明日的东亚”,提出所谓“日台联防”。他后来多次提到这一立场,希望构建“亚洲版北约”。

有鉴于此,王毅上周在与石破茂会晤时,重申了中方对中日关系的立场:“作为一衣带水的近邻,以诚相待、讲信修睦是正确为邻之道。日方应坚持《中日联合声明》等四个政治文件确定的原则,维护好两国关系的政治和法律基础,切实履行在历史和台湾问题上作出的重要政治承诺。今年是中国人民抗日战胜利80周年,在这一重要关口,希望日方本着对历史、对人民和对未来负责任的态度,做出明智选择,向实际发出正确讯号。”

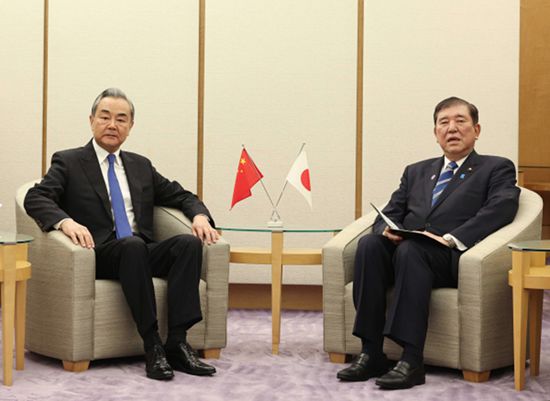

王毅与石破茂会面时强调,以诚相待、讲信修睦是正确为邻之道。(外交部网站图片)

王毅提醒日方“今年是中国人民抗日战争胜利80周年”,希望日方“切实履行在历史和台湾问题上作出的重要政治承诺”,正是因为已经见到日本政府及其领导人的言行,有偏离中日关系“政治和法律基础”的迹象,希望日方不要继续滑下去。但日方对此并不认同,更谈不上接受。

显而易见,对于进一步改善中日关系,仍然存在许多障碍。一方面是国际形势带来的影响,导致日本的危机感增加,增强军力和强化立场成为民众逐渐接受的主流意识;另一方面,近年来日本领导人对历史问题的“日式解读”,与上世纪经历过二次大战的老一辈领导人的理解有较大差距,普遍缺乏反省,导致日本官方的言行偏离了中日两国四个政治文件确定的基本原则,在台湾问题上表现得较为明显。

面对已知困难,惟有继续努力

在中日两国政治上出现不协调之时,中日之间的经贸互惠也变得比较困难。多年前曾经有过中日“政冷经热”的情况,两国因钓鱼岛主权问题在政治上趋冷,但民间交往持续增加,经贸关系未受太大影响。

中日两国四个政治文件中的第四个文件是2008年签署的《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》。这文件对于维系中日互利互惠关系起过重要作用,即使在2010后两国关系陷入“政冷”,高层接触减少,但双边经贸合作仍为两国关系转暖提供了稳定的民间基础。

日本官民促中国尽快恢复进口日本海产,但未获明确回应。(AP)

可惜的是,这种环境已经不复存在。由于中日两国经济与科技实力的发展出现变化,中国的产能和创新能力已经在一些领域胜过日本,导致两国之间的经贸关系出现前所未有的改变。根据《日本经济新闻》的统计,从2009至2023年,对华贸易占日本贸易总额的比重,一直维持在20%,但在中国的贸易总额中,对日贸易的比重在2005年为13%,到2023年已下降到5%。这显示出,日本在很大程度上仍依赖对华贸易,但中国对日本的依赖度似乎已微不足道。最新的例子是,三国外长在东京开会期间,日本官方和民间都“蹭热度”,呼吁中国尽快恢复进口日本海产和大米等农产品,但未见中国官方有明确回应。

另一方面,中国产品和技术在很多领域已经取代了日本。以蓬勃发展的东南亚市场为例,中国设计及制造的电动车和电动巴士已占领了东盟国家大部分市场,轨道交通和港口基建也如是,手机和家用电器等民用产品更是一枝独秀,不仅在东盟国家销售,而且在其中一些国家生产,令中国的影响力与日俱增。这体现了两国的经贸实力,同时也给日本人带来心理阴影,改变他们对中国的看法。上月中下旬,日本最大经济团体“经团连”会长十仓雅和率团访华,与中国国务院副总理何立峰及商务部长王文涛等高级官员会晤,但没像去年那样见到李强总理。这引发日本方面的联想,《日本经济新闻》的相关报道特别提到“日本经济界访华团10年来首次未能见到中国最高领导层”。

尽管日本也受到特朗普关税政策的冲击,但这并不会自然而然令日本在国际关系中与中国走得更近,因为安全问题比经济问题更为重要。对美国的依赖,是日本外交政策的基石,石破茂寻求与美国在多个领域“平起平坐”,目的并非要将美国赶出东亚地区,而是希望利用美国的默许甚至支持,来完善自己的国防体系,强化日本的军事实力。

石破茂希望得到特朗普的默许甚至支持,以完善日本的国防体系。(AP)

同时,日本和中国的领导人与上世纪经历过第二次世界大战的老一辈相比,应对国际危机的方法及展望未来的考量也很不一样,这些因素令中日关系很难恢复到多年前的水平。因此,就更需要中日双方的决策者能从地区的稳定和本国的长远利益出发,找出可以合作的领域,用实际行动来促进双边关系的缓和与发展。毕竟,中日两国是搬不走的邻居,为了子孙后代的幸福,有什么问题不能解决呢?

《经济通》所刊的署名及/或不署名文章,相关内容属作者个人意见,并不代表《经济通》立场,《经济通》所扮演的角色是提供一个自由言论平台。