昔日本行公式计算,描绘机器图纸;如今沉迷油彩丹青,向往筑梦远方。人生、旅途常误入“歧路”,却屡遇美景。地平线上,总有我的背影……

五月的鲜花,开遍了法国的城市乡村原野。难怪法国会在这个一年中最美好的月份在全球多个城市(包括香港)举办“五月艺术节”,推广法国的文化艺术活动。而位于巴黎塞纳河左岸的众花之神——“花神咖啡馆”(Café de Flore),100多年来以咖啡文化的多样性,使其成为不同艺术形式融合的舞台。花神咖啡所坐落的左岸,是思想交流、情感交织和艺术交融的象征,咖啡馆也是早期巴黎文人交换政见与消息的地方,印证了巴尔扎克曾说过的:“咖啡馆柜台就是民众的议会”。

咖啡馆代表巴黎人的生活态度。

曾经以为,咖啡只不过是一杯普通的饮品-顶多也不过是250公克颇有性格的黑色液体而已,直到在塞纳河左岸发现众多人文荟萃的咖啡馆。随意步入左岸任何一家有点历史的咖啡馆,几乎都有一串如雷贯耳的大师级常客名单。

花神紧邻巴黎最古老的圣杰曼德佩教堂。

据说在巴黎,能与罗浮宫和艾菲尔铁塔齐名的,或许就是花神咖啡馆了。她紧邻巴黎最古老美丽的圣杰曼德佩教堂,提出“我思故我在”的哲学家笛卡尔就长眠在这座有着一千多年历史的教堂里。花神咖啡馆因当时门前装有一尊古罗马女神Flore的雕像而得名,在罗马神话中,Flore是春天之母,花朵和花园的女神。自1865年开业以来,“存在主义”大师们曾在此激荡思想,“超现实主义”在此诞生,毕加索在此与朵拉相恋,并曾经在咖啡馆的玻璃上作画……,诗人徐志摩更在此留下一句名言:“如果巴黎少了咖啡馆,恐怕会变得一无可爱”。

花神咖啡馆。

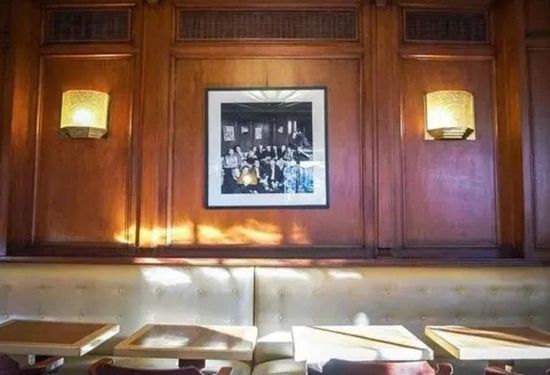

花神的咖啡空间。

花神咖啡馆的室内装饰为经典的装饰艺术运动风格,红色座位,桃花心木和镜子,自二战以来几乎没有太多变化。左岸阳光灿烂的午后,在花神找个位置落座,或许这就是萨特与波伏娃曾经坐过的椅子——在上世纪40年代,存在主义大师萨特和波伏娃曾在近4年的时间里,每天都来花神咖啡馆相聚,或一起伏案写作,或一起与朋友畅谈。他们每天都坐在同一张桌子上,点一份花神咖啡最著名的煎蛋饼和热巧克力。就像萨特自己说的那样:“花神之路我走了四年,那是一条自由之路”。他的名作《存在与虚无》就是在这里诞生的。

花神咖啡馆的热巧克力。

花神咖啡馆的甜品女郎。

再点一杯所爱的咖啡,手上的杯子也许曾经被海明威端起过……是的,海明威21岁时,带着他的新婚妻子海德莉来到巴黎。在人生最美好的时光,遇上巴黎最璀璨的年代,与众多精彩人物如毕加索等相遇。同时,他大量阅读、旅行、逛美术馆和画廊……得以在巴黎尽享丰富的人生飨宴,他受益终生。“如果你有幸在年轻时住过巴黎,那么巴黎会跟着你一辈子,因为巴黎是一席不散的飨宴”。海明威《巴黎,不散的飨宴》一书,正是记录了这段“很穷却很快乐”的日子。如今这些大师们都留在了咖啡馆的照片墙上,成为巴黎文学、艺术和哲学繁荣的见证。

侍应宁愿迟下班也不愿破坏情人的长吻。

照片墙上毕加索与朵拉的合影。

经典的装饰艺术运动风格。

至此我已明白,好的咖啡和好的咖啡馆其实是两种概念。一杯朴实单纯的咖啡,不必昂贵,无须过分讲究,但是一定要有人文气质的氛围。好的咖啡馆,必须是一份丰富的社会积累,再加上一层厚厚的文化沉淀的生成物,才经得起岁月的洗礼。我在花神喝到好咖啡,也找到好感觉,更体会到大师们的人生百味。温暖的咖啡配上精美的甜点,再加上人文佐料,这种幸福,人生值得。生命,原来可以浪费在这样美好的事物上。

萨特与波伏娃在花神,电影《花神咖啡馆里的情人们》剧照。

过去的旧时光。

“坐在塞纳河左岸的咖啡馆,你就拥有了整个巴黎”。有人曾把咖啡馆比作是法国的骨架,如果拆掉它们,法国就会散架。醇香的咖啡里,浓缩了巴黎人的生活态度。所以,来到巴黎的你,不要忘记去左岸喝杯咖啡。

魔鬼与天使的混合体-来自花神的甜品诱惑。

Cafe de flore

172 Bd Saint-Germain, 75006 Paris

《经济通》所刊的署名及/或不署名文章,相关内容属作者个人意见,并不代表《经济通》立场,《经济通》所扮演的角色是提供一个自由言论平台。

暂无读者评论!